Sebuah aforisme dari Hippocrates (460 SM–370 SM), “Ars Longa Vita Brevis”, begitu saja muncul di ingatan ketika kabar tentang festival biennale akan kembali digelar di Indonesia tahun ini.

Tak tanggung-tanggung, perhelatan ini digelar di tiga kota secara hampir bersamaan, Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mendukung hadirnya biennale di berbagai kota ini sebagai kesadaran pemerintah untuk mengangkat seni budaya kontemporer Indonesia di pentas dunia.

Wakil Kepala Bekraf Ricky Joseph Pesik, Jumat (27/10), mengungkapkan, dengan penyelenggaraan yang hampir bersamaan ini tentu memudahkan para pemangku kepentingan seni internasional, antara lain galeri, kurator, kolektor, dan museum, yang akan hadir di Indonesia. Pengaruh opini mereka besar dan merupakan pengambil keputusan kegiatan seni rupa kontemporer di negara masing-masing.

Perubahan besar

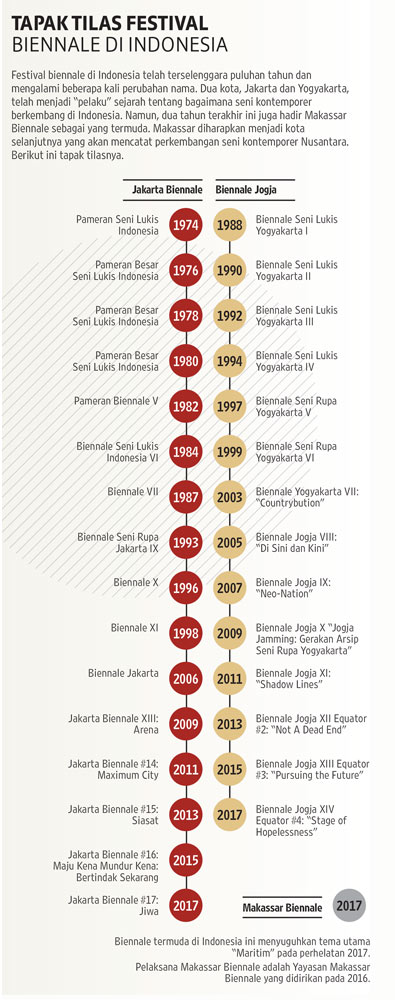

Bermula dari Jakarta, festival biennale di negeri ini berlangsung pertama kali pada 1974. Meski dulu namanya belum memakai istilah biennale, event ini telah direncanakan untuk diselenggarakan tiap dua tahun sekali. Meski, pada praktiknya ada yang terselenggara tidak dalam rentang waktu tersebut karena berbagai hal, salah satunya saat 1998.

Dalam perjalanannya, Jakarta Biennale (JB) mengalami banyak perubahan, nama menjadi salah satunya. Pada awal mula penyelenggaraan pada 1974 bernama Pameran Seni Lukis Indonesia yang dikelola Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Hingga akhirnya pada 1982 digunakan istilah biennale dengan nama Pameran Biennale V.

Perubahan besar di perhelatan ini terjadi pada 1993, yakni Biennale Seni Rupa Jakarta IX 1993 (BSRJ IX 1993). Perubahan paling terlihat adalah penggunaan istilah “seni rupa” menggantikan “seni lukis” yang telah dipakai sebelumnya. Beberapa karya dengan medium di luar lukisan ditampilkan, seperti seni instalasi, seni video, dan pertunjukan. Pada perhelatan 1993 ini, Jakarta Biennale pertama kalinya menggunakan kurator sebagai perumus perspektif pemilihan dan penyajian karya dalam pameran.

Kini, JB telah memasuki periode baru. Sejak 2015, DKJ sudah tidak menangani perhelatan ini. JB 2015 merupakan penyelenggaraan JB pertama yang berada di bawah Yayasan Jakarta Biennale (YJB). YJB secara resmi berdiri pada 2014. Yayasan ini didirikan dengan pemikiran bahwa diperlukannya sebuah lembaga yang lebih mandiri untuk menyelenggarakan JB. Kemandirian ini yang kemudian diharapkan dapat menjaga profesionalitas penyelenggaraan JB.

“Perhelatan seperti ini tentunya membutuhkan orang-orang yang benar-benar profesional. Bukan hanya sang seniman, tetapi juga tenaga kerja lainnya yang turut berpartisipasi total terhadap acara ini agar berjalan lebih baik lagi setiap tahunnya. Dulu, tiap JB akan digelar orang-orang di dalam tim banyak yang berbeda dengan JB sebelumnya. Sehingga, sering kali mereka tidak ada pengalaman atau gambaran tentang JB itu sendiri,” terang Direktur Eksekutif Yayasan Jakarta Biennale Ade Darmawan, Kamis (2/11).

Dengan skema seperti itu, tidak ada keahlian (expertise) dalam penyelenggaraannya karena hampir setiap edisi JB selalu diselenggarakan oleh orang yang baru. Tugas YJB lainnya ialah menjaga sumber daya manusia dan praktik Jakarta Biennale-nya sendiri sehingga tidak hanya bersifat sebagai penyelenggara acara (event-based).

Eksplorasi “Jiwa”

Jelang akhir tahun ini, JB kembali hadir dengan penekanan “jiwa” seni rupa kontemporer yang lebih dalam. Oleh karena itu, temanya kali ini adalah “Jiwa”. Konsep ini dapat dimaknai sebagai daya hidup, energi, semangat, yang merupakan dorongan hakiki pada individu, kolektivitas, masyarakat, benda-benda, dan alam.

“Lewat ‘Jiwa’, JB 2017 mengamati berbagai ragam hubungan, menggugah sensibilitas, rasa-merasa, dan mengayakan cakrawala intelektual. Dalam konteks seni dan budaya kontemporer di sekitar kita, perbincangan tentang ‘Jiwa’ tentunya memiliki implikasi nyata tentang kehidupan itu sendiri,” papar Direktur Artistik JB 2017 Melati Suryodarmo.

Jiwa: Jakarta Biennale 2017 diselenggarakan pada 4 November hingga 11 Desember 2017. Selama satu bulan lebih, karya 51 seniman, baik kelompok maupun individu, dari dalam dan luar negeri akan menjadi sajian JB kali ini.

’’Kami tidak membatasi seniman berdasarkan region tertentu seperti hanya Jakarta, menimbang luar Jawa, Asia, dan lain-lain. Kami bersama-sama menimbang kesesuaian karya dengan tema. Kesesuaian karya tersebut juga menentukan di mana lokasi yang tepat sehingga karya dari seniman tersebut dapat ditampilkan,’’ kata Melati.

Jiwa: Jakarta Biennale 2017 akan terselenggara di tiga tempat, yaitu Gudang Sarinah Ekosistem, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Bukan hanya pameran, tetapi juga ada performance art, talkshow, dan workshop.

Untuk performance arts, misalnya, akan ada Ratu Rizkitasari Saraswati, seniman lulusan seni grafis Institut Teknologi Bandung, yang akan menghadirkan karya performance art di Museum Sejarah Jakarta. Ratu telah menciptakan karya video performance sejak 2011 dan performance art

sejak 2013.

Hadir pula Dolorosa Sinaga. Seniman yang lahir di Sibolga, Sumatera Utara, pada 1952, ini kerap menciptakan karya patung dengan citraan dan simbolisme keimanan, krisis, solidaritas, multikulturalisme, dan perjuangan perempuan dalam melawan kekerasan. Dolorosa telah menerima banyak penghargaan dan pernah menjabat sebagai dekan di Institut Kesenian Jakarta.

Maritim

Jika JB mengangkat tema “Jiwa” dan Biennale Jogja mengangkat tema “Stage of Hopelessness”, Makassar Biennale sebagai pendatang baru yang pada tahun ini memasuki tahun kedua akan mengangkat tema “Maritim”. Alasan Maritim dipilih karena Makassar lahir, tumbuh, dan berkembang dari sektor itu.

“Kota Makassar dari sejarah teks-teks belajar perpustakaan beberapa tempat, hidup, timbul, dan lahir dari kebudayaan Maritim. Maritim dari aspek hulu dan hilir akan selalu menjadi tema besar Makassar Biennale, hanya mungkin subtemanya yang akan berubah. Untuk tahun ini, kami perkenalkan dulu tema Maritim secara garis besarnya,” ujar Direktur Makassar Bienalle 2017 Anwar Rachman.

Saat ini, sudah ada 20 seniman yang siap memamerkan karya mutakhirnya dengan tema maritim di Makassar Biennale. Seniman dari Aceh hingga Papua direncanakan akan berpartisipasi dalam acara yang digelar untuk kedua kalinya ini.

Hal yang membedakan Makassar Biennale dengan kota lainnya adalah pelibatan pengusaha UKM di ajang pameran seni kontemporer. Menurut Anwar, pameran tersebut sekaligus ajang promosi wisatawan dan seniman asing untuk Makassar. “Biennale ajang promosi. Kalau seniman pergi nanti, UKM ini terus ada, terus berlangsung,” paparnya.

Makassar Biennale akan berlangsung pada 8 hingga 28 November 2017 di Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar.

Kembali ke “Ars Longa Vita Brevis”, aforisme ini bermakna hidup manusia begitu singkat, tapi karya seni yang dihasilkan akan abadi. Begitu kiranya hasil akhir yang diinginkan dari terselenggaranya acara ini di tiga kota besar di Nusantara.

Secara mikro, bagi sang seniman sendiri, acara ini menjadi salah satu momen penting yang dapat digunakan untuk memperkenalkan karyanya ke masyarakat yang lebih luas. Menyampaikan gagasan dan pendapatnya tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini melalui karya seni rupa kontemporer yang dapat diterima, dipahami, dan abadi, meski sang seniman telah pergi.

Sementara itu, secara makro, terselenggaranya acara ini menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk semakin mengukuhkan diri sebagai bangsa yang juga memiliki kekayaan seni rupa kontemporer yang berkualitas dan membuka diri terhadap perkembangan.

Itu menandakan bahwa Indonesia merupakan negara dinamis yang terus bergerak dan berkembang sesuai zamannya. Sebuah negara yang tidak membelenggu warganya untuk berkarya secara positif dengan bermacam gaya. Sebuah negara yang dapat mewarisi kekayaan seni budayanya dengan abadi, dari generasi ke generasi. Mudah-mudahan. [ACH]

Melintas dari Ketidakpastian menuju Harapan

Kurator Grace Samboh menukil pandangan Ignas Kleden saat menulis di beranda situs web Biennale Jogja. Ignas bilang bahwa kehidupan rupanya terlalu besar untuk hanya dijadikan obyek penelitian, dan terlalu agung untuk tidak dirayakan. Dengan mengutip Ignas, Grace seolah ingin mengingatkan tatkala berbicara hal ihwal Biennale Jogja, sesungguhnya kita sedang berbincang tentang salah satu rupa merayakan kehidupan.

Melalui seni rupa, ada bermacam “komponen” kehidupan yang bisa terangkum. Ada hasrat, ironi, cita-cita, canda tawa, ratap tangis, dan laku kontemplasi. Lewat sebuah karya seni rupa, kita bisa menemukan “sekrup-sekrup” kehidupan yang boleh jadi lepas dari perhatian kita saban hari.

Meski belum memakai kata “biennale”, embrio Biennale Jogja sesungguhnya sudah lahir pada awal ’80-an. Saat itu, Taman Budaya Yogyakarta (TBY) menginisiasi Pameran Seni Lukis Yogyakarta pada 1983 dan berlanjut pada 1985, 1986, dan 1987. TBY yang kala itu dipimpin Rob M Mujiono, mengubah penyelenggaraan pameran besar lukisan itu menjadi Biennale Seni Lukis Yogyakarta (BSLY) yang dihelat pada 1988, 1990, dan 1992.

Menurut narasi Grace; pada pengantar katalog BSLY 1988, Mujiono mengungkapkan, tujuan penyelenggaraan biennale ini adalah menyediakan sarana pameran karya-karya terbaik selama dua tahun terakhir agar dapat menjadi barometer aktivitas dan tingkat kreativitas seniman. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi publik terhadap seni lukis Yogyakarta.

BSLY lantas membentuk dewan juri untuk memilih sejumlah karya terbaik untuk mengikuti pameran dan memilah karya-karya yang akan mendapat penghargaan. Namun, menjelang pelaksanaan BSLY 1992 terjadi “insiden”. Tepat sehari sebelum pembukaan BSLY 1992, warga Yogya justru mencurahkan perhatiannya pada pembukaan Binal Experimental Arts 1992. Ini menjadi semacam event tandingan terhadap perhelatan BSLY.

Binal Experimental Arts ini digagas oleh pemuda-pemudi yang memprotes syarat-syarat untuk menjadi peserta BSLY. Pemberian nama “Binal” ini memang disengaja. Sebabnya, warga Yogya yang kadung terkenal dengan gaya bercanda plesetan-nya, mengucap biennale dengan logat yang lebih membumi, yang lantas dibaca: binal alias nakal.

Kompas pada Minggu, 11 Oktober 1992, menurunkan artikel berjudul “Upaya Hidup Seni Rupa Pembaruan” yang ditulis oleh Moelyono, seorang praktisi seni rupa komunitas. Moelyono dengan tegas menyebut, pameran Binal Experimental Arts merupakan pemberontakan kaum muda terhadap ekspresi forum seni rupa yang dimapankan berupa Biennale Seni Lukis Yogvakarta III, 1992, 28 Juli–5 Agustus 1992, yang dibatasi dengan kriteria “seni lukis” dan usia peserta paling muda 35 tahun.

Untuk itulah, kenakalan Binal lantas mewujud dalam suguhan berbagai rupa karya seni di beberapa ruang publik Yogya. Mulai dari pameran seni instalasi di bundaran, bulevar, dan lembah UGM; pertunjukan di Taman Sari, Stasiun Tugu, dan Alun-alun Kidul; pameran karya di studio seniman Regina Bimadona dan Eddie Harra; hingga diskusi untuk umum di Gedung Tempo. Kira-kira ada 300 seniman yang menyemarakkan pameran Binal pada 27 Juli–4 Agustus 1992 itu. Akibatnya, BSLY 1992 seolah padam nyalanya. Media yang meliput BSLY pun malah cenderung membandingkannya dengan Binal.

Usai “pemberontakan” Binal, BSLY seperti tenggelam. Untuk menggantinya, TBY menyajikan Pameran Rupa-rupa Seni Rupa pada 1994. Isinya cukup beragam, ada Pameran Nasional Seni Patung Outdoor, Pameran Biennale IV Seni Lukis, Pameran Seni Rupa Kontemporer (Instalasi), dan Sarasehan Seni Rupa. Pameran kolaboratif ini menjadi bakal Biennale Seni Rupa Yogyakarta (BSRY) dan meniadakan dewan juri.

Pameran Rupa-rupa Seni Rupa yang disusul penyelenggaraan BSRY pada 1997 dan 1999 melibatkan sejumlah narasumber dan penulis. Tim narasumber inilah yang kemudian mengurasi pameran. Pada 2003, pameran kembali digelar dengan format baru. Kurator bekerja untuk membungkus pameran dengan suatu tema. Pameran ini lalu secara resmi disebut Biennale Jogja.

Seri ekuator

Satu tahun setelah yayasan berdiri, lanjut Dodo, YBY merilis Biennale Jogja Seri Ekuator. Fokus seri ini adalah kawasan yang dilintasi garis khatulistiwa. “Kawasan ekuator memiliki perspektif baru dan ada semacam kesamaan ‘ideologi’ dengan Indonesia.”

Biennale Jogja Seri Ekuator tahun ini memiliki sebutan Equator #4 2017 Indonesia-Brasil. Sebelumnya telah digelar Equator #1 2011 Indonesia–India, Equator #2 2013 Indonesia–negara kawasan Arab, dan Equator #3 2015 Indonesia–Nigeria (Afrika).

“Respons Brasil bagus sekali. Mereka kaget ketika kita dari Indonesia mengulurkan tangan melalui seni. Ini menjadi tanda adanya diplomasi seni,” ujar Dodo.

Mengapa Brasil? Laman Biennale Jogja secara gamblang memaparkan alasan dipilihnya Brasil sebagai negara mitra.

Brasil adalah negara di kawasan ekuator yang punya musim tanam panjang dan berhasil mengembangkan bioenergi. Oleh sebab itu, bekerja sama dengan Brasil memiliki nilai strategis untuk mengantisipasi tantangan di masa depan, khususnya di bidang pangan dan energi. Pertemuan Indonesia dengan Brasil melalui Biennale Jogja Ekuator menjadi usaha untuk berkomunikasi secara lebih intens untuk kemudian dapat saling memahami budaya tiap-tiap negara lewat seni rupa kontemporer.

Adapun tema besar Biennale Jogja XIV Equator#4 adalah Stage of Hopelessness. Tema ini ingin mengajak kita merasakan pengalaman melintas dari ketidakpastian menuju harapan.

Di dalamnya ada sembilan repertoar yang dibagi atas tiga kelompok besar, yakni Festival Ekuator (10 Oktober–2 November) dengan tema “Organizing Chaos”, Pameran Utama (2 November–10 Desember) dan Parallel Events (28 Oktober–3 Desember) bertema “Stage of Hopelessnes”, serta Biennale Forum (4 November–7 Desember) bertajuk “Managing Hope”.

Salah satu seniman yang berpartisipasi pada Biennale Jogja tahun ini adalah Narpati Awangga. Pemuda yang lebih akrab disapa Oomleo ini mencermati akselerasi teknologi digital yang begitu cepat dalam satu dekade terakhir melalui pixel art yang menjadi kekhasannya. [TYS]

Artikel ini terbit di Harian Kompas 4 November 2017